于梅君

主笔:于梅君

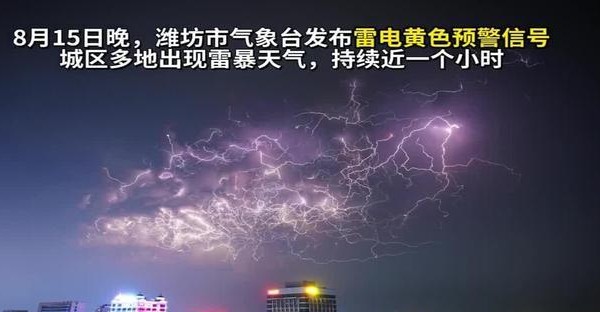

8月15日晚,山东潍坊上空突然炸响惊雷,气象台紧急发布雷电黄色预警。短短一小时内,城区多地雷暴肆虐,云层中闪电如银色巨龙穿梭,将夜空撕裂成一幅令人震撼的“自然画卷”。网友集体沸腾:“这是龙王在渡劫?还是科幻大片现场?”这让人不禁感叹大自然的神奇。而就在不久前,世界气象组织确认了一道长达829公里的闪电,刷新了世界纪录。闪电,这种既熟悉又神秘的自然现象,背后究竟隐藏着怎样的科学奥秘?今天,就让我们一起深入探究闪电的世界,从潍坊这场无声闪电,到刷新纪录的超长闪电,看看闪电的那些事儿。

最长闪电:829公里的“跨州狂奔”

乌云密布的天空,突然被一道“光剑”劈开,紧接着是震耳欲聋的轰鸣声——这就是我们常见的雷雨天气。

2017年10月的一个夜晚,一道闪电如发光的巨龙,在美国中部上空悄然划过。近8年后,这道闪电震惊了科学界——世界气象组织于2025年7月31日正式认证它为有记录以来最长的闪电:水平跨越829公里!

829公里是什么概念?相当于这道闪电从北京一口气“闪”到郑州,或者从上海直达江西赣州!之前的纪录是2020年4月在美国南部发生的768公里闪电,这次新纪录整整多出61公里。

这道闪电不仅长得离谱,在空中更是持续7秒以上。普通闪电通常只在0.2秒内便“一闪即逝”,它却像一道缓慢移动的巨型光剑,实际蜿蜒路径超过1000公里,横跨美国得克萨斯州、密苏里州等5个州,简直是大自然最疯狂的“光之马拉松”!

科学家曾认为,电流无法在如此长的距离中维持。但新观测显示:闪电通道会“自助充电”——沿途不断捕获新电荷区,每闪过几十公里便能“满血复活”。

这种横跨数百公里的放电,被科学家称为“巨型闪电”,是指水平超过100公里或持续超1秒的罕见放电。那么,为什么2017年的闪电直到2025年才被认证?

世界气象组织表示,早期研究人员主要靠地面的“闪电测绘阵列”来找闪电,就像在地面上撒了一张大网,探测范围有限,难以捕捉超长闪电。如今,科学家借助卫星遥感技术,能在更广阔的地理空间,探测持续时间更长、影响范围更广的单次闪电。

正是借助新技术,在分析2017年美国那场“具有里程碑意义的风暴”数据时,研究人员才发现了这个先前被忽视的“闪电大佬”。大气科学家感慨:“卫星技术让我们看到了闪电的‘极端形态’,未来可能发现更惊人的纪录。”

一朵雷暴云,竟藏着“小型核电站”的能量

很多人不解,为什么要大费周章地测量闪电?这可不是科学家闲着没事干。闪电是自然界最危险的“杀手”之一,全球每年有数千人被它“炸”死,受伤的更多。

雷电常常“出生”在对流发展旺盛的积雨云中。国家气象中心强天气预报中心副主任蓝渝介绍,从气象学角度看,只要积雨云里带着闪电,就可以叫它雷暴云。

单独的一个雷暴云叫雷暴单体,横向有十几公里宽。要是好几个雷暴单体凑在一起,成群或成带分布,就组成了中尺度对流系统,这可是引发暴雨、冰雹、龙卷风等灾害性天气的“大boss”。

雷暴云一出现,就说明对流系统开始“搞事情”了。雷暴云引发的闪电,尤其是那种从云里直接打到地上的“云地闪电”,危害极大。在中国,平均每年都有上百人被“云地闪电”直接击中而丢了性命,造成的直接和间接损失更是数不胜数。

当雷暴云发展旺盛,云顶能达到1万多米高时,上升气流和下沉气流的垂直速度,每秒能达到20米到30米,还会有特别强烈的乱流。要是飞机不小心飞进云里,强烈的气流会让飞机产生中度以上颠簸。飞行员要是操作不小心,就可能导致飞行事故。

闪电的平均电流能达到3万安培,最大有30万安培。闪电的电压也高得吓人,大概有1亿到10亿伏特。一个中等强度的雷暴云,功率能达到1万千瓦,这和一座小型核电站的输出功率差不多。

雷电可不是只有一种“模样”,主要分为云闪、地闪两种。云闪主要在云内或云间发生,所以对人类的直接危害较小。地闪则会对人和建筑造成直接危害。

当云与地面物体感应起电时,会产生电光直闪的“落地雷”“云地闪”,击中地面物体,就是人们所说的“雷击”,对生命安全、电器设备等有很大影响,所以科学家一直都在全方位地探测和研究闪电。

有了闪电数据,气象部门就能提前发布预警,航空公司可根据闪电数据修改航线,不让飞机飞进雷暴区;建筑工地也能调整施工时间,少让工人去外面冒险。此外,了解闪电活动的特征,对冰雹和龙卷风等强对流灾害天气也有一定的指示作用。

闪电是咋测出来的?天地联手“抓闪电”

测量雷电,就像玩一场“天地捉迷藏”。目前,用来定位和探测闪电发生过程的信号,主要有声、光、电场和磁场四类,现在已有多种方法可对闪电进行实时的高精度遥测定位。

地面上有好多传感器,就像一个个小侦探,分布在世界各地。闪电一出现,就会发出电磁波,不同地方的传感器收到信号的时间不同,通过计算时间差,科学家就能知道闪电在哪儿“闪”,还能算出它是啥时 “闪”的。

现在主流的闪电定位观测设备,时间分辨率能达到微秒量级,空间定位精度能达到百米量级。

比如,“中国闪电定位网”就覆盖了全国各地,24小时盯着闪电动向。国家林草局雷击火项目研发的“大兴安岭雷击火感知系统”,安装了17台闪电定位仪,可实时探测定位半径150公里范围内的闪电信息,定位精度可达300米以内,为雷击火防控提供有力支撑。

除了闪电定位观测设备,高速相机就像闪电的“私人摄影师”,每秒能拍好几万张照片,把闪电的每个小动作都抓拍下来。2023年发生在美国休斯敦的一场雷暴里,高速相机记录下一道闪电在云里“跳”了12次,画出一个“之”字形,就像在天上写书法一样。

卫星是测量超长闪电的“秘密武器”。世界气象组织用的GLM闪电成像仪,就像一个“太空摄像头”,装在地球静止轨道卫星上,每秒能拍几百张照片,它不光能拍云里和云到地面的闪电,还能发现地面网络看不到的“高空闪电”。发生在2017年的那道829公里长的闪电,就是卫星“挖”出来的!

此外,科学家还可通过“人工引雷”试验,实现对闪电电流、电势强度等信息的直接测量,这也是判断雷暴云闪电放电强度的重要依据。

雷暴天里藏着不少颠覆认知的“闪电魔术”

你见过闪电在高空跳“华尔兹”吗?雷暴天里藏着不少颠覆认知的“闪电魔术”,明明没听到雷声,却能看见闪电与皓月共舞,甚至还有蓝红相间的高空放电奇观。

蓝色射流是雷暴顶端的“蓝色喷泉”,常在雷暴云顶向上喷射,像一束束带电的蓝色火焰,最高能冲到50公里高空。它们速度极快,每秒可达100公里,一闪而过,只有高速摄像机才能捕捉到。这是云顶正电荷与高空负电荷碰撞的火花,因为发生在平流层,声音传不到地面,所以只能默默发光。

红色精灵则是闪电的“晚霞分身”,出现在雷雨云上方80-100公里的电离层,像巨大的红色水母或树枝,直径可达数百公里。当云地闪电释放大量电荷后,高空剩余电荷会引发这种短暂的红色辉光,持续时间不到半秒,比蓝色射流更罕见,常被飞行员或天文爱好者偶然拍到。

而雷暴云砧是雷暴的“遮阳伞”,当雷雨云顶遇到平流层的强风,顶部被吹向一侧,形成像铁砧一样的扁平结构。如果云砧较薄,月光能穿透它,就会出现“闪电伴皓月”的奇景——闪电在云砧边缘闪烁,皎洁的月亮在旁边静静悬挂,明明是雷暴天,却有种宁静的美感。

这些“闪电花样”其实是大气不同层次的放电游戏,有的在云端跳舞,有的冲向高空,有的借月光亮相。它们提醒我们,即使是常见的雷暴,也藏着无数不为人知的精彩。

知多一点

高层建筑为啥要主动“被雷劈”

随着气候变暖,城市建筑在雷雨季节遭受电击的概率大幅增加,特别是电子设备和网络设施一旦遭受雷击,损失更为严重。那么,古今建筑是如何应对雷电侵袭的?

总高度600米、俗称“小蛮腰”的广州塔,自建成以来,每当出现雷雨天气,经常出现与“火龙”对接的震撼画面。其实,广州塔并非被动承受雷击,而是主动“接闪”。

所谓“接闪”,是指高层建筑主动出击,利用避雷针系统来引雷,以免遭受雷击发生事故。不只是广州塔,网上经常出现的东方明珠、上海中心大厦等被雷击的照片,其实也是主动“接闪”的场景。

广州塔设有先进的防雷保护体系,在天线桅杆上,安装了防雷接闪装置,并在塔身顶部设计了避雷网格。当雷电出现,云层传来的电流,可沿天线桅杆传至避雷网格,再沿塔身金属钢外筒、塔底接地网格传到地下,使塔身免受伤害。

放眼全球,迪拜哈利法塔作为目前世界上最高的建筑,塔顶也安装大量避雷针以及雷电监控设备,形成了密集的防雷网络,能够实时监测雷电活动。除了高层建筑,其他著名建筑也各有自己的防雷绝招。

国家体育场“鸟巢”的外表光滑,没有凸起的避雷针,整个建筑的钢结构本身,就具备避雷的功能。防雷设计巧妙地利用鸟巢巨大的金属屋面板充当接闪器,而它所有的“钢筋铁骨”,则构成了一个笼式避雷网。当雷电到来时,电流顺着一根根钢筋和钢板连成的“高速公路”,分散并迅速导入地下,避免对建筑本身造成破坏。中间的露天部分安装了架空金属导线,从而起到了避雷带的作用。

万里长城又是如何避雷的呢?除了在雷电易发区的烽火台上安装避雷针外,近年来,文物保护部门还使用了“避雷仿真树”,美观又实用。“避雷仿真树”的数量、间距、高度,都经过严格测算,高度会比长城高,但不会太密。

在雷电灾害频繁发生的拉萨,布达拉宫遭受雷击的记录少之又少。这缘于其大殿顶部采用导电性能良好的金属,金顶之下使用栓接和铆接相互连接。另外,布达拉宫整体以石木结构为主,墙体由白玛草混合当地泥土堆砌而成,干燥绝缘,既坚固又防火。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论